Depuis longtemps on attend ce jour avec impatience, donc je vais vous le décrire dans ce récit qui bientôt sera à votre disposition, pour le plus grand plaisir d’y évoquer les beautés de la nature créées pour les hommes par l’Être Suprême.

C’est vers la fin du mois de mai, quand l’herbe est fournie en nos montagnes 2, que le patron avec sa monture et le petit char s’en va vers les paysans à qui il a loué du bétail, des vaches et génisses pour la saison, afin de les reconnaître, les vérifier et annoncer le jour de la montée. On donne à ce patron d’alpage le nom d’amodiateur 3. Ce n’est pas un homme bien au-dessus des autres, mais quand même, c’est un homme bien né, instruit en agriculture, dans le commerce du bétail, et puis il a l’estime de ses semblables, il est en général reconnu brave homme. Il est à son aise, il est respecté de ses voisins qui en confiance se mettent à son service.

Ce jour de montée est un jour qui donne bien de l’ouvrage à la ferme, car il faut commencer à préparer tous ces animaux, leur tailler les ongles, curer les sabots pour éviter qu’ils boitent pendant l’été ; il faut faire venir le sellier pour réparer les courroies des cloches qui sont souvent abîmées depuis l’année précédente, les recoudre pour qu’elles ne les perdent pas pendant l’été. Il faut aussi réparer les licols et les cordes pour attacher toutes ces vaches au chalet à l’heure de traire.

Ce jour de montée procure encore bien de l’ouvrage aux femmes de la maison : ne faut-il pas préparer à l’avance la nourriture nécessaire pour cette journée où trente à quarante paysans arrivent au pâturage avec leurs vaches 4 ?

C’est une rude responsabilité pour ces mêmes femmes de préparer et cuire ces repas : un veau, un chevreau, jambon, pommes de terre, macaronis et salade, toutes ces autres gourmandises que le ciel vous envoie, sans parler du tonneau, du blanc et du rouge 5, qui fait la gaîté de cette journée. Ne faut-il pas encore préparer la literie qu’il faut pour coucher les armaillis dans ce chalet pendant l’été ?

Le grand jour est enfin arrivé. Pour tout dire, c’est la veille qu’il faut apprêter les bagages ; on prend les chars à échelles qui sont les plus commodes pour pouvoir tout percher, car il faut charger la literie, les malles des armaillis, les caisses avec la batterie de maison, assiettes, fourchettes, cuillers, verrerie et tout ce qu’il faut pour ces bons repas au chalet. Il faut encore les petites sonnailles qu’on met aux vaches et aux modzons pour pâturer. Aussi les licols en fer et en corde pour attacher les bêtes pour la traite. Il faut encore le chaudron pour cuire le lait et faire le fromage et produits laitiers d’après la quantité de lait. Il faut de même 12 à 15 bagnolets en bois ou en fer, et puis une baratte pour faire le beurre, un petit tonneau ou une seille pour faire « l’azi » pour trancher et faire le séré, et puis encore les boillettes en bois ou des pots en terre pour préparer la présure.

Il ne semble pas, mais il faut un sacré commerce pour mettre en train un chalet où l’on fabrique du fromage ; ne faut-il pas encore les seillons à traire, les « mîtres » pour donner aux cochons, le « débatteur 6 », le tranche-caillé, les cercles et quelques toiles à fromage, les planchettes et la caisse à séré. Il faut encore un char pour déménager les cochons gros et petits, car bien des troupeaux font quarante à cinquante kilomètres de marche pour aller de la maison à l’alpage ; pareillement il faut un troisième char pour parfois transporter une dizaine de jeunes veaux ou vachettes d’élevage qui ne pourraient guère faire le voyage à pied.

Mais un des plus beaux moments de ce jour de montée, c’est l’arrivée de tous ces troupeaux qui viennent la veille de ce jour à la ferme de l’amodiateur, issus de tous les villages des environs, mêlés aux gens de la maison, tous « ensonnaillés 7 » de toupins et de clochettes qui font le concert le plus plaisant qu’on puisse entendre et imaginer dans les villages du pays à traverser pour arriver à l’alpage tôt dans la matinée 8. Les armaillis qui ont accompagné ces troupeaux sont tout contents de voir arriver les bagages et de pouvoir s’envoyer quelques verres de blanc et un morceau de pain et de fromage pour se reprendre un moment après cette marche.

C’est bel et bien à ce moment que les bagages arrivent, que les travaux d’aménagement commencent au chalet 9. Si une partie des paysans sont tout à contempler les bêtes qui se régalent d’herbe fraîche, certains sont occupés à décharger les bagages et à mettre en place le matériel, les autres à monter les tables et les bancs pour le dîner où les femmes s’affairent à réchauffer la mangeaille pour le dîner. C’est bien de l’ouvrage pour mettre en place et en ordre ce mobilier, ce matériel, et meubles pour l’été au chalet, et tout et tout.

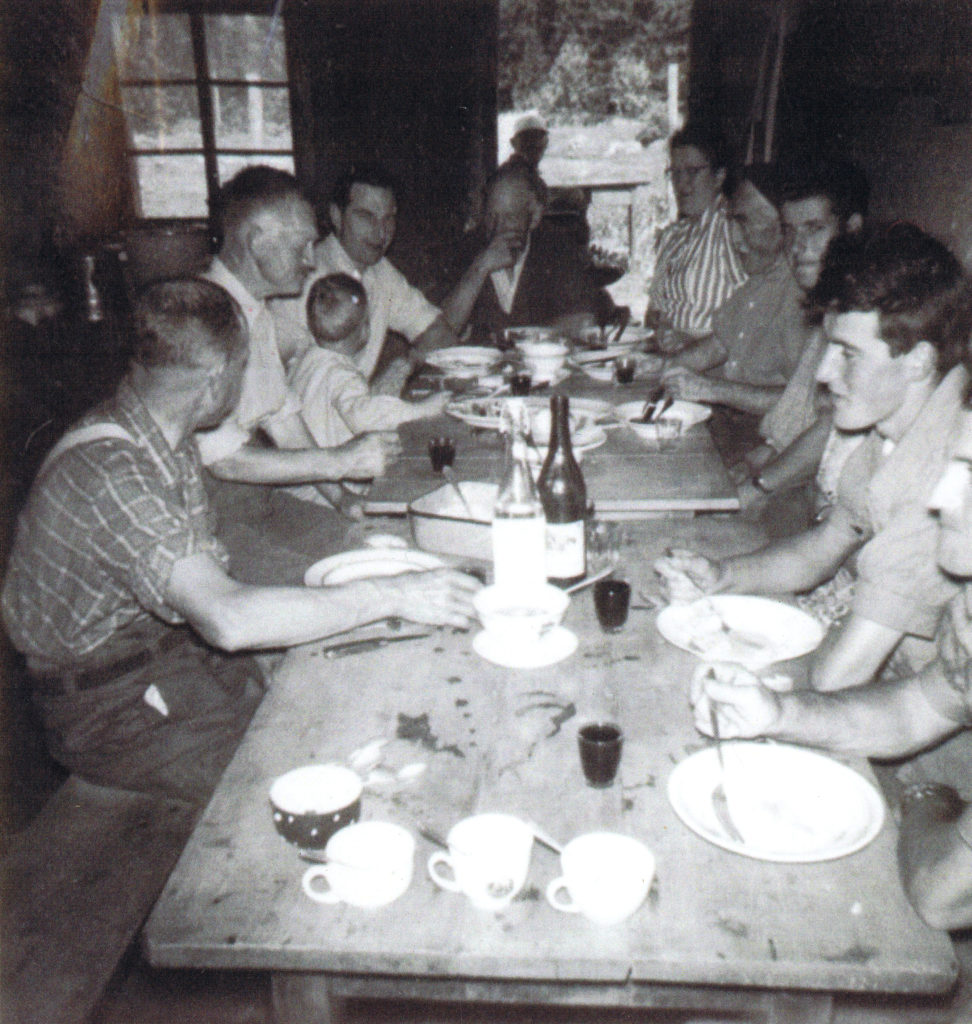

Quand tout est prêt, le repas chaud, que les femmes ont mis la table et que midi a sonné, un jeune garçon monte sur le toit du chalet avec la grosse cloche du troupeau et se met à la branler pour convoquer le monde à la soupe 10. Alors tous les paysans, les femmes, les enfants, viennent faire honneur à ce dîner qui, ma foi, est bien apprécié de tous.

Vient alors le moment où le patron de l’alpage fait des recommandations ad’hoc à tous ses employés, son personnel et gens de confiance, et puis implore la protection divine sur son entreprise pour que tout se passe en bonnes conditions pendant la saison en ce qui concerne la santé et les maladies du troupeau.

Quand tout le monde est joliment rassasié et que le thé d’octobre commence à réchauffer l’atmosphère, on entend un ami entonner quelques refrains. C’est alors que commence la partie officielle pour laquelle le patron choisit un de ses hommes de confiance ou un ami à la langue bien pendue ayant de la facilité à s’exprimer, pour donner la parole à tous ceux et celles capables de chanter, raconter, faire chanter des airs patriotiques de nos montagnes, des chansons en patois et des yodels ; et faire dire par de blondes demoiselles des chansons parlant d’amour, ce qui ne s’oublie pas.

Vers la fin de son mandat, notre major de table n’oublie pas d’adresser des remerciements à la patronne et ses aides pour le beau et bon repas offert et servi à toute la tablée, au nom de tous les convives présents.

Ce sont-là les plus belles heures de cette journée de montée, et une fois clôturée la partie officielle, la gaîté et les chansons durent tant qu’il y a du monde et du blanc à boire.

Ici le narrateur quitte les convives dont la plupart doivent redescendre, pour retrouver le personnel du chalet.

Mais vers les trois heures de l’après-midi, les bergers doivent bel et bien rentrer les vaches pour la traite ; c’est un gros travail, car il faut enlever toutes ces grosses cloches pour les aligner sur la perche au-dessus de l’étable, la fierté du paysan, après quoi il faut bien leur remettre les petites cloches pour le pâturage.

L’heure de traire est quand même arrivée, avec le botte-cul, la poche pour le sel et la graisse pour « amouiller », il y en a bien pour trois heures de temps, car ils ont chacun douze à quinze vaches à traire ; quand le lait est à ras bord dans le seillon, le « bouèbe » passe avec sa « mitre », prend le lait et le porte à la chaudière.

Alors que la traite suit son cours, le fromager prépare sa présure, chauffe son lait puis le met à cailler, ce qui dure trente minutes; après quoi il faut prendre le tranche-caillé et faire son « grain ». C’est-là le secret du fabricant de fromages, savoir faire son « grain ». Puis l’essuyer et le faire régulier, ensuite remettre au feu pour réchauffer (et cuire) son caillé jusqu’à 39-40 centigrades en le brassant sans discontinuer pendant 35 minutes 11. Puis 15 minutes sur le feu pour l’essuyer ; quand il a reposé 10 minutes dans le chaudron 12, on se met à deux pour passer la toile à fromage dessous la masse du lait caillé, on lui fait faire « quartier » et on la lève sur la manette 13 pour bien l’égoutter. Puis on la porte sur « l’enrochoir » dans le moule à fromage où on l’enveloppe avec la toile. Enfin l’on place le foncet et le croisillon dessous la presse.

Ensuite on change la toile sèche toutes les deux heures, jusqu’à ce que le fromage soit essoré (sec) et on le descend à la cave pour le saler et le tourner tous les deux jours, ceci pendant tout l’été 14.

Voilà pour le fromage. Mais il faut trancher, c’est-à-dire faire le séré, et pour faire le séré, quand on a sorti le fromage, il faut chauffer le petit-lait jusqu’à ce qu’il monte, et on lui verse un bidon de présure qui le fait trancher et on le retire du feu pour le laisser reposer un moment. C’est un travail bien délicat, car il ne faut pas troubler la cuite en sortant le séré, qu’on lève avec la poche percée délicatement, et qu’on met dans la caisse à séré. On laisse alors reposer de nouveau la cuite un moment, car il faut la prélever bien propre et claire pour réensemencer la seille à « azi » et les pots de présure. Le résidu qui reste dans le chaudron sert pour la nourriture des cochons. Il est de haute qualité nutritive pour la santé des animaux et contribue grandement au développement de leur ossature.

Ce travail-là doit se faire le matin et le soir 15, c’est pourquoi le fromager a une tant grande responsabilité dans son travail à l’alpage pour la fabrication du fromage, du séré et du beurre, tandis que ses camarades sont occupés sur la montagne et aux soins du bétail.

On retrouve deux ou trois traînards qui seraient restés au chalet tout le temps de la traite et de la fabrication…

Pour terminer cette journée de montée, tout le monde vient vers le soir à la cuisine 16 prendre un morceau de pain et de fromage avec quelques verres de thé d’octobre et départ sur le char pour la maison avec la gaîté et le plaisir que nous a procuré cette belle journée de montée au chalet.

Voici, Messieurs les experts, en quelques mots, comment je viens de vous raconter ce qui se passe dans nos montagnes du Jura, soit pour la beauté, soit pour le travail, le devoir et la réjouissance un jour de montée à l’alpage.

P. d’Amont, traduction française

Michel Freymond de La Coudre.

Paul Golay de L’Orient de l’Orbe, était né en 1875, il s’éteignait en 1962. Il fut le plus grand patoisant local, publiant de nombreux textes en notre bon vieux langage dans la FAVJ ainsi que dans le Conteur vaudois. Le texte ci-dessus prouve qu’il avait de plus une excellente connaissance de nos mœurs et coutumes. Il était connu dans le populaire sous le nom de « Paul âo Soneu ». Il était trompette militaire et sonnait la diane le matin. Ces renseignements furent fournis autrefois à M. Freymond par Lolet Baudat de La Coudre, né en 1898. Il avait bien connu notre patoisant combier.

1. Texte à l’origine en patois, traduit par M. Michel Freymond de La Coudre. Avec nos remerciements.

2. L’alpâdzo

3. On supposera qu’il s’agit ici d’un important paysan de plaine bien dans ses souliers et avec un domaine tout ce qu’il y a de plus respectable.

4. Un chiffre qui nous paraît excessif. Parlons déjà d’une bonne dizaine de paysans et nous serons plus dans le vrai.

5. Disons plutôt deux tonneaux, car on ne saurait mélanger le blanc au rouge !

6. Le débattoir.

7. Porteur des sonnailles ou des clochettes de manière à ce que le carillon soit agréable à l’oreille.

8. On serait alors parti pendant la nuit.

9. En vérité ils avaient commencé la veille ou même quelques jours avant.

10. Si c’était une coutume, elle a disparu. Ce n’était par ailleurs pas une tâche facile que de grimper sur des toits qui étaient parfois très pentus !

11. Il le fera avec l’outil nommé « débattoir ».

Il a pu être fabriqué en boissellerie, d’aucuns serviront un simple sapin écorcé et ayant la forme voulue.

12. Le traducteur note chauderon.

13. On entend sans doute par là l’anse du chaudron.

14. Pas besoin de descendre le fromage à la cave dans un chalet, puisque tous les locaux de fabrication et d’entreposage sont de plain-pied.

15. La double fabrication est très fastidieuse. Elle ne dure pourtant en général que les deux premiers mois de la saison, voire moins, alors que le lait baisse au fur et à mesure que l’herbe diminue et durcit et que la production laitière diminue en conséquence.

16. Cuisine au sens large : foyer, logis, demeure. En patois vaudois : ottô (m). En Franche-Comté : outa, eutâ. En fribourgeois : othô (m). En patois de la Vallée de Joux : toô (f.)

P. d’Amont, traduction française Michel Freymond de La Coudre.